|

|

本帖最后由 傑瑞米柯賓 于 2025-10-25 06:47 编辑

作者 易堯 寫於 二零二五年

一、延包網簽:農民身份的荒謬綁定

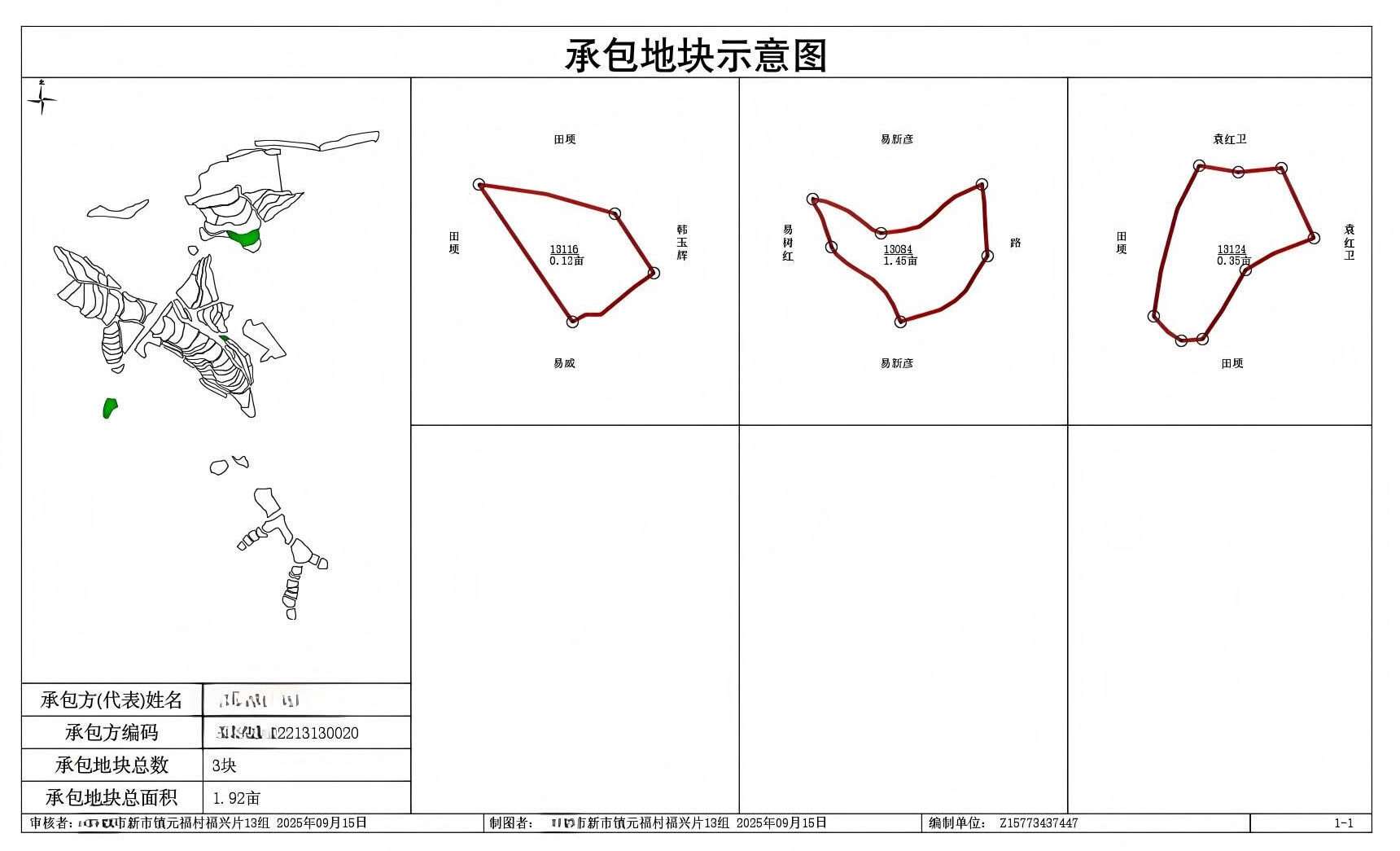

10月10日,老家的村幹部通過微信發來一份《農村土地(耕地)承包合同(家庭承包方式)》,要求兩日內完成二輪延包網簽。這份由農業農村部統一制定的模板,內容冗長而僵硬,仿佛一紙冰冷的詔令:發包方是村里的集體經濟合作社,承包的三塊耕地分別為0.12畝、0.35畝和1.45畝,散落在村子東、西、北不同角落,宛如被隨意丟棄的碎片,零星而無根。

承包人列為我與兩個未成年的女兒——她們在長沙出生長大,從未踏足那片土地,那里只是一個陌生的籍貫地,卻以她們的名義被綁定為“責任主體”。合同中,農民需承諾“無限期維護集體利益”,承擔自然災害、政策變動乃至集體決策的所有風險,卻無任何退出或協商機制;收益權模糊,流轉需經村集體層層審批,違約罰則高達數萬元。更荒謬的是,整個合同從條款設計到執行流程,全無農民參與——農業農村部高高在上地“頂層設計”,村幹部作為執行者,僅需微信推送“速簽”,農民則如簽字機器般被動接受。

完成網簽只需不到一分鐘:進入小程序、輸入身份證、輸入驗證碼、進行“人臉識別”、電子簽名——但這份“簽名”背後,是徹頭徹尾的霸王條款。它打著“保護農民利益”和“穩定長久不變”的旗號,卻剝奪了農民最基本的談判權和退出權。集體可單方面調整地塊、征收補償或集體決策變更,而農民無權異議;即使土地拋荒或流轉受阻,責任全推給“承包人”,集體卻免責。這不是保護,而是規訓:福柯式的微觀權力在這里顯露無遺,權力不再是上層宏大敘事,而是滲透基層日常的網絡,通過標準化文件、行政話語(如“集體責任”)和隱形懲罰(如扣減補貼、邊緣化村務)生產順從的“主體”。農民被塑造成永不反抗的“承包工具”,而非土地的主人。

這份延包政策的荒謬,遠不止於權力的傲慢——它更暴露了制定者的懶惰與愚蠢。懶惰在於,他們懶得下基層傾聽農民的聲音,只憑一紙模板就能“穩定”鄉村,仿佛農民的真實困境是多余的噪聲;愚蠢則在於,這種一刀切的“長久不變”忽略了土地的動態性與農民的多樣需求,將活生生的田疇硬塞進僵屍般的合同里,期待它永世不朽。試問,這種懶漢式的頂層設計,誰不是在自欺欺人?它表面維護“權益”,實則強化集體壟斷,農民的土地權如鏡花水月,隨時可被政策風向吞噬。誰能保證這份合同不是對弱勢者的單向剝奪?這種不合理性,暴露了制度的核心悖論:名義上的“長久不變”,不過是權力對農民的永久綁定,遠非真正的權益保障。

我離開農村已近三十年,自1995年離鄉以來,再也沒有耕種過那幾塊名義上的承包地,卻寫過不少反映農民疾苦的文章。2006年,我被以煽動顛覆國家政權罪判刑入獄,其中《從亞細亞生產方式到中央一號文件》就是罪證之一。同一年,中共政府取消了農業稅,讓廣大農民如釋重負。政府轉向支持農業,不知從何時起,每年銀行賬戶上會到賬幾十塊錢的惠農補貼——這補貼微薄得像施舍,不過也聊勝於無。

回鄉時,我耳聞目睹的鄉村景象,更讓這份延包合同顯得格格不入。村里年滿三十歲而未婚的男性有四十多個,大多都在城市打工,留守的老人與孩子勉強維系著空蕩蕩的村落。村里大部分家庭都蓋了新房,小汽車基本普及,有的家里甚至有多輛汽車,這些物質改善與農業無關——人均僅0.6畝的土地根本不夠養活一個人,大部分耕地處於拋荒狀態,被耕種的也基本只是為了自己家庭獲取口糧。昔日忙碌的田野如今荒蕪,農事已非生計核心,取而代之的是外出務工的匯款與城市的召喚。

鄉村的日常消遣與慶典,也映照出這種脫節。大凡紅白喜事,以前是請戲班唱戲,現在村村都有秧歌隊、腰鼓隊助興,鑼鼓喧天,歡聲笑語不絕,費用不比戲班少。另外,打麻將、推牌九是日常消遣,村村都有麻將館。這些熱鬧的景象,本應源於豐裕的鄉土,卻源於城市帶來的閒暇與資金,土地反而成了可有可無的附屬。記得1994年父親病逝後,我輟學在老家種田一年,那時人均約有1畝地,我家總承包3畝多。隨著這些年的修路和建房,耕地逐年縮水,如今人均僅剩0.6畝。

記得那年雙搶結束後,我響應號召率先上繳征糧和購糧,換來一張獎狀和一條毛巾——獎狀隨手扔了,毛巾用了半年。一年辛勞,除農業稅、農藥、化肥、種子等成本,所剩幾乎為零。這次延包,顯然是鄧小平聯產承包責任制的僵化延續,無疑是個死胡同。土地承包30年限與城市房屋產權的70年限一樣,都是以集體之名壟斷私有權。人無恒產必無恒心,農民亦然,只有土地私有化,農民才能自由處置土地,讓它不僅能從附屬品轉為精耕細作的根基,還可以根據實際情況進行合適的轉讓和售賣。

至於村組幹部與我的聯系,僅限於每年年底催繳農村合作醫療費用(我視之為隱形的人頭稅),或敏感時期例行公事的電話問候:“你在哪里?現在做什麽?”這些寒暄空洞而機械,仿佛在確認一個“失蹤”的檔案。鄉村人際關系,本是熟人社會中微妙而覆雜的網絡,層層嵌入日常互惠與隱性默契,卻在權力鏈條下扭曲為冷冰冰的行政工具。中間有個耐人尋味的插曲:據國保警察透露,他們曾例行向村支書詢問我的情況,後者信誓旦旦地稱我已“失蹤多年,根本找不到人”。他們因工作不到位被批評,而我心領神會,將其視為對我的一種“保護”策略。

這一幕,深刻折射出鄉村微觀權力的雙重性與模糊邊界。在基層,村支書並非單純的權力執行者,而是夾縫中的“中間人”——面對上級警察的問詢,他以“失蹤”為由推諉責任,一方面是典型的官僚惰性,借機卸下追蹤的麻煩,避免卷入潛在的政治漩渦;另一方面,卻可解讀為對本村人的隱性庇護。在熟人社會中,這種“保護”源於鄉土紐帶的殘余:我雖遠走他鄉,卻仍是“本地人”,村支書深知,過度配合上級可能破壞村內平衡,引發鄰里猜忌或家庭隱痛。

更深層看,這反映了權力網絡的隨意與彈性——上級視農民為可隨意調動的數據點,基層則以地方智慧巧妙周旋,制造“失蹤”的空白,既規避風險,又維護了鄉村的自治空間。當然,這也暴露了整體權力的荒謬:農民在官方眼中,既是可忽悠的“本地人”,又是隨時可抹除的“他者”。這種雙重定位,讓鄉村關系如一張隱形的蛛網,權力在其中遊走,卻總有縫隙供弱者喘息,卻也永無徹底解脫。

融入不了的城市,回不去的鄉村。如今,在城市務工的農村人極其尷尬。城鎮化過程中,進城購房的很大一批人面臨著一個尷尬的局面,如今社會經濟蕭條,當他失業時,不僅無力償還房貸,甚至連物業費、水電燃氣等費用都無力支付。這種情況下,城市居住艱難,而回鄉之路卻也已然斷去,因為他根本沒有自己的土地。一種近乎荒謬的鄉愁總能喚起類似加繆在《異鄉人》中所描述的異化感:我如默爾索般,面對父親的離世無動於衷,卻在陽光刺眼的荒誕世界中漂流。

農村不再是家園,而是陌生的“異鄉”——土地以女兒的名義延包,她們卻如默爾索的戀人瑪麗,遙遠且毫不相關;惠農補貼如海灘的刺眼陽光,灼傷卻無意義;村幹部的問候如審訊室的冷光,審視著我的“忠誠”。加繆筆下的荒謬在於存在的無謂:默爾索的漠然源於世界的不回應,中國農民的鄉愁則源於身份的空洞——三十年漂泊,我既非城市市民,亦非鄉村村民,永陷“異鄉人”的虛空,集體話語強加的“穩定”如宗教的審判,荒誕地宣判我們為永恒的局外人。

這種土地延包的異化,更讓我聯想到斯坦貝克《憤怒的葡萄》中的喬德家族,他們在大蕭條的塵暴中被銀行和機械化剝奪家園,拖著破舊的卡車西行加州,追逐那虛幻的豐收夢。那些俄克拉荷馬農民,曾是土地的兒女,手掌布滿泥土的紋路,卻在資本的鐵犁下化為流亡的幽靈——他們的異化是肉身的,成群結隊地湧向未知的谷地,饑餓如葡萄般在喉中爆裂,訴說著土地從母親轉為吞噬者的悲劇。

與之對照,中國農民的異化卻是精神的枷鎖:我們未曾流亡千里,卻被無形的合同鏈條永縛於故土,那三塊碎片化的耕地如喬德家廢棄的農舍,名義上屬於我們,實則由集體主宰。我們不是西行的難民,而是原地的囚徒,補貼的銅板如加州果園的殘渣,勉強糊口卻無法滋養靈魂;村幹部的微信如銀行的驅逐令,溫和卻不容反抗。

斯坦貝克的葡萄憤怒於失落的豐饒,我們的憤怒則源於這詭異的“長久不變”——土地不再孕育,而是規訓,農民從耕作者異化為檔案中的影子,在城鄉裂隙中,感受那雙重疏離:如喬德在公路上喃喃“這是我們的土地”,我們亦在異鄉低語“這是我們的身份”,卻只換來回音的空洞。這種制度制造的荒謬,不僅是個人宿命,更是時代隱喻:農民被塑造成“影子主體”,在集體壟斷的葡萄架下,永世勞作,卻永無收獲的喜悅。

延包制度的頑疾,已將鄉村推向深淵:耕地拋荒、人口外流、農村雕零——這些並非偶然,而是因循守舊農業政策的必然惡果。土地改革迫在眉睫,不破不立,任何拖沓的修補都將通向死路一條。它不僅扼殺農民耕種的積極性,還會泯滅農村的最後一線生機,即地荒人絕。唯有推進土地私有化,方能重塑農民的主體性,讓他們從集體枷鎖中解脫,自由流轉、投資或退出土地,實現城鄉融合的真正可能。否則,鄉村將永陷異化循環,農民的翻身之路,將如喬德的西行,遙遙無期,卻注定徒勞。

二、土改歷史:從鮮血澆灌的田疇到永恒的枷鎖

回顧中國土地改革的歷程,這份延包合同的荒謬如一枚銹蝕的鐵釘,刺入歷史的脈絡,抽搐著舊日的傷口。1949年至1952年的土改運動,是中共建政之初的一場劇變。它以雷霆手段打破千年封建土地制度,讓約3億無地少地農民獲得7億畝土地。本意是實現“耕者有其田”,這一變革點燃了農民的熱情,推動了革命進程,還為工業化提供了初始資源——那些從地主手中剝離的谷倉與牲畜。

然而,這場“翻身”運動實則是一出浸染鮮血的悲劇,遠非官方頌歌所能掩蓋。分田過程中,鄉村變成煉獄,空氣中彌漫著硫磺與泥土的腐臭:地主被從茅舍中拖出,釘上土台,遭受公開淩辱——遊街示眾的恥辱鞭笞、剃光頭發的侮辱,以及棍棒毆打、熱水燙身的私刑,將肉身扭曲成雕塑。湖南岳陽縣策口鄉那張農民焚燒舊地契的照片,本該象征新生,卻遮蔽了無數家庭的崩塌:地主富農被烙上“階級敵人”的印記,子女永世在陰影中生活,財產化為灰燼。

(新華社資料照片:土地改革中湖南岳陽縣策口鄉農民燒毀了舊地契)

歷史記錄著“左”傾狂熱的後果——中農權益遭無端侵犯;亂打亂殺的冤案四起,甚至株連無辜親族。鬥爭會以“訴苦”儀式拉開帷幕,農民被驅使編織“血淚史”,繼而群情激憤,地主跪地叩首,若稍露反抗,便墜入深淵:棍棒碎骨、熱水焚膚、活埋的黑暗。許多地主在恥辱中選擇自戕,或被“意外”打成血泥,棄屍荒野,任野狗啃噬。

官方數字諱莫如深,但學者從塵封檔案中掘出真相:土改中約100萬至500萬人死於暴力或自殺。如溫泉屯的顧家三兄弟,本是小地主,卻被鬥得家破人亡,老大老二殞於鎮壓反革命,老三逃亡成謎;李家三兄弟則直接血染黃土,凝固在永恒的驚懼中。這種殘酷,不僅是肉身的撕裂,更是靈魂的焚燒:鄰里關系翻臉成仇;鄉村熟人網絡崩解為恐怖迷宮,昔日互助的鄉音化作咒罵。毛時代“文革”的批鬥、遊街、株連,便在此間孕育,一脈相傳。

這鮮血澆灌的田疇,本該孕育豐收,卻在1950年代的合作化浪潮中再度枯萎,最終釀成大躍進的饑荒。1958年“大躍進”巔峰,全國湧現約26,500個人民公社,覆蓋99.1%的農戶,每社平均吞噬4,756戶的血汗,土地、耕畜、農具盡數沒入集體。農民的自留地與私有器具蒸發,公共食堂的“平均主義”強制推行,生產與消費皆成集體傀儡,家庭溫熾被拆解為冰冷數字,甚至一日三餐的自由亦成奢望。這軍事共產主義的狂飆,盲目追逐高指標,助長浮誇風,導致糧食產量虛報,集體提留率飆升,蠶食農民的殘羹,最終在1959-1961年的三年大饑荒中,爆發出人類史上最駭人的悲劇。

楊繼繩在《墓碑》一書中,以檔案和訪談揭開極權制度的黑幕:約3600萬農民在“公有”名義下,餓殞於黃土高原的溝壑與村舍中,他們的屍體堆積成無形的永恒墓碑——非正常死亡數字相當於唐山地震的150倍,饑餓吞噬了無數孩童的啼哭與老人的嘆息,出生率崩跌,鄉村化作死寂荒原。這場浩劫,不僅是政策的失控,更是制度的原罪:集體化扼殺農民的生產自主,農村社會血脈崩解,證明若無退出的階梯,便是國家對億萬生靈的致命枷鎖。

改革開放的曙光,於1978年的家庭聯產承包責任制中短暫綻放,糧食產量從3.05億噸激增至1984年的4.07億噸,農民收入同期躍升2.69倍,鄉村重獲一絲生機。然而,二輪延包如眼前這份合同,又將這自由鎖回集體的鐵籠:1997年中辦國辦的通知雖延長30年,卻強化集體對土地的壟斷,農民仍無恒產可依。這些歷史的輪回,從鮮血的分田,到饑荒的墓碑,再到短暫的承包與再度延包,昭示土地改革若不邁向私有化,便永陷國家對農民的反覆攫取,人地關系的循環如詛咒般纏繞。

這悲劇豈止中國一隅?放眼國際,與印度殖民後土地改革的荊棘、俄羅斯mir村社的崩解如出一轍,集體模式往往重蹈專制的覆轍,而私有化如台灣1950年代的土改,則催生農業現代化與經濟騰飛。當下鄉村的鏡像,更是這循環的回響:土地承包制下,糧食價格低賤,一斤稻谷不及一瓶礦泉水,成本高企,收益微薄,導致全國拋荒土地超1億畝,農民寧棄“集體財產”外出打工,也不願在苦海中煎熬。

這種拋荒,非僅經濟失衡,更是微觀權力的暗流:村幹部為應上級“穩定”指標,強推延包,以“集體責任”規訓順從,卻視基層血淚如無物;農民在權力的不對等中被迫落筆,卻無力掙脫,土地成空殼,權力化作日常規訓之網。這與拉美鄉村的閒置荒野相似,國際警鐘長鳴:無私有激勵的土壤,資源將浪費,釀成生態荒蕪與社會撕裂。

前段時間,網絡上經濟學家李小加的演講,撕開繁榮的帷幕,露出底下的腐朽。他直言,中國經濟奇跡建立在對數億農民長達四十年的掠奪之上:土地被霸占,價值高達50萬億;工資被壓榨,環境被玷污,存款被蠶食;大饑荒中數千萬條人命的隱秘注腳,更是這“奇跡”的血債。李小加的呼籲——補償這筆欠債,方是中國未來的曙光——雖振聾發聵,卻也照見問題的頑石:農民,這個曾承載職業尊嚴的詞章,如今已標志貧困、落後與被遺棄的宿命。

核心的毒瘤,便是那著名的“工農業產品價格剪刀差”:自1950年代起,國家以統購統銷,將農產品價格壓低(糧食收購價僅市場價的30%-50%),工業品卻高聳(化肥、農機成本翻倍),每年從農民掌心轉移數千億資金,澆築工業的城池與城市的饕餮。據估算,這一剪刀差累計剝奪農民數十萬億元——他們的糧食源源流入工廠的熔爐,換來高價的鐵器,卻無一絲剩余回哺田疇,導致農村貧困纏繞不休。改革開放後,雖名義上松綁市場,但隱形的補貼仍偏袒工業,2023年糧食收購價僅為成本的80%,農民每畝純收益不足500元。這種剝削,冷酷而精密:農民的汗水鑄就城市的高樓林立,卻換來微薄的回音,土地從生機的搖籃,異化為永不滿足的貢賦機器。

更刺骨的,是農民養老金的淒涼:那些為剪刀差“奉獻”畢生的老農,如今每月僅得100-200元的城鄉居民基礎養老金——勉強夠幾袋米的溫飽,卻遠遜城市職工的3000元平均水準。他們年輕時交公糧、修水庫、響應號召進城打工,付出如江河東逝,卻在暮年被遺忘於塵埃:養老金缺口高達數萬億,國家寧補國企的爛賬,也不願償還農民的“血汗債”。

這冷酷的雙標,暴露當政者的偽善——高呼“共同富裕”,卻將農民的犧牲封存為“歷史貢獻”,養老金如施舍的殘羹,嘲諷他們的忠誠與幻滅。國際如巴西土地改革的敗筆,亦源於此忽略:農民的血汗被工業“消化”為烏有,養老金成空谷回音,導致社會的裂痕蔓延。中國農民的養老金,不僅是數字的鴻溝,更是制度暴力的延續:國家以“發展”的聖名,永續他們的貧困,視億萬老農為可犧牲的“過剩”。

三、“亞細亞”的幽靈:從萊曼剖析到馬克思洞見

在當代資本主義擴張的浪潮中,“農民”這一概念已從理想化的自給自足形象墮落為全球南方貧困陷阱的象征。這一過程,不僅反映了農村生產制度的扭曲,更揭示了國家與資本雙重榨取下的城鄉分化。劍橋大學戴維·萊曼的農業社會學剖析與卡爾·馬克思的“亞細亞生產方式”理論,提供了一個互補的框架:前者聚焦現代分化的微觀機制,後者揭示其深植於東方專制的歷史根源。

兩者結合,精準解構了中國農民的灰色存在——他們既非純粹的自足農人,亦非徹底的無產者,而是被“中國墻”般的制度永鎖於貢賦循環的“半奴隸”。這一批判並非抽象思辨,而是根植於2025年最新政策動態:中央一號文件雖承諾土地承包“延長30年”,卻強化了城鎮居民禁購農村宅基地的禁令,進一步固化農民財產的非流動性,暴露了改革表象下的剝奪本質。

萊曼對“農民”一詞的解構,直擊其浪漫化神話的核心。他將“農民”定義為一種理想社會類型:以核心家庭為單位的自給自足生產者,幾乎無工資勞動,生產僅限於自身消費或有限市場交換。這一形象源於十九世紀末東歐經驗,特別是俄國民粹主義者和查安諾夫的理論——農民家庭在男性首領指導下運作,勞動無報酬,徘徊於生存邊際,任何不平等不過是“人口統計上的分化”幻影,而非階級剝削。

然而,當代資本主義,尤其是對“第三世界”的入侵,已徹底顛覆這一田園圖景。萊曼強調,在貧窮國家,農民的分化已成為常態:他們被迫從事工資勞動,收入勉強補足土地的無果耕作;家庭不再是和諧的“共同理性”單位,而是男性統治的資本主義產物,女性與兒童的勞役被邊緣化。中國農民,正是這一全球悲劇的縮影。官方敘事中,他們是“社會主義新農村”的建設者;現實中,卻被擠壓成“半無產階級”——白天在自家小塊土地上苦掙,夜晚流入城市打零工,永無翻身之日。這種“全部或者無”的二元定義,已無法容納他們的灰色存在:他們既非純粹的自足農人,亦非徹底的無產者,而是國家與資本雙重榨取的“混合公式”——小商品生產者,卻在市場中注定破產;小資產階級,卻連基本再生產都難以維持。

萊曼的警告一針見血:堅持“農民”作為象征性名詞,只會掩蓋實質——農村生產制度的特征,正被資本主義扭曲為永恒的貧困陷阱。從農業社會學視角看,這種人地關系的核心在於土地作為生產資料的控制權缺失,導致農民在城鄉二元結構中邊緣化,社會關系網絡從土地維系的穩定轉向流動中的脆弱。

在中國語境下,萊曼理論揭示小農經濟正從“內卷”向“資本化”轉型,但集體土地產權阻斷了這一路徑,農民家庭生產單位瓦解為城市廉價勞動力,代際繼承率居高不下,職業流動幾近停滯。如我家那三塊零星田地,正是這種分化的微觀寫照:土地不再是家庭自治的根基,而是國家政策下的附屬品,農民身份從生產者異化為流動勞工。這與拉美“半無產階級”農民的命運相仿,國際經驗警示:無私有土地,全球南方農村永陷分化泥沼。

糧食價格崩盤進一步加劇了這一困境:農民在微觀權力鏈條中無力議價,上級壓價保工業廉價原料,村級執行者轉嫁壓力,基層農民只能拋荒求生——這不僅是經濟計算,更是權力“生產性”的體現,通過市場話語和行政規訓,塑造了農民的“理性放棄”主體。2025年土地糾紛數據更印證了這一分化:全國農村土地承包和轉讓糾紛超過15萬起,凸顯產權模糊如何放大基層沖突。

萊曼的現代剖析,可追溯到馬克思對東方社會的深刻結構診斷——“亞細亞生產方式”理論。這一模式,為農民分化的歷史根源提供了鑰匙:在東方社會,如中國古代,生產基礎是自治村社,土地公有,農民以家庭為單位耕作,自給自足,卻受制於強大的中央專制國家。國君作為“統治的土地所有者”,通過水利工程、賦稅和徭役,直接剝削農民剩余勞動;村社的“停滯”並非自然,而是國家暴力維持的停滯,確保農民永為貢賦的奴隸。

馬克思視此為前資本主義模式的核心悖論:缺乏私有財產的激化,社會停滯於專制與村社的二元對立,無力孕育資產階級革命。這一模式源於他對東方帝國的實證觀察:在秦漢以降的中國,中央集權王朝通過郡縣制和水利控制(如都江堰、大運河),將村社土地轉化為國家貢賦機器,農民在自給村落中勞作,卻無私有權,易被征發為徭役勞工,維持帝國的龐大官僚體系。

類似地,在印度,莫臥兒帝國下的村社(mir)土地名義公有,農民家庭耕作,卻受地主與國家雙重剝削,水利和賦稅由專制君主壟斷,導致社會“停滯”於無階級激化的平衡。古埃及和美索不達米亞的法老與國王,亦通過尼羅河灌溉和神廟經濟,直接操控村社剩余,農民如奴隸般勞役於金字塔和運河,生產方式永陷專制循環。

這些案例揭示亞細亞模式的共性:國家作為“東方專制”的化身,取代私有地主,直接攫取剩余價值,村社自治不過是表象,實際維系著停滯與剝削的鐵律。東方專制主義的核心在於國家對生產資料的絕對壟斷:君主不僅是政治統治者,更是土地的“終極所有者”,通過官僚體系和公共工程(如水利)直接提取貢賦,農民剩余勞動無中介地轉化為國家財富,這不同於歐洲封建制的私人地主剝削,導致東方社會缺乏內在階級沖突,無法自發演進。

馬克思在《大綱》中強調,這種“生產有機體的簡單性”使東方社會“無歷史”——經濟基礎不受政治動蕩影響,王朝更叠如表層風暴,村社永存貢賦循環。在《共產黨宣言》中,他用“中國墻”這一生動比喻,捕捉了這一封閉性的本質:資產階級的廉價商品如“重炮”,擊潰東方社會的壁壘,迫使“野蠻人”屈服於資本主義生產方式——它強迫所有民族“采用資產階級的生產方式”,否則滅亡;它創造出一個“按照自己的面貌”的世界,將鄉村從屬於城市,抹去國家界限,推動無情的革命。

這個“中國墻”不僅是物理的長城,更是象征東方生產方式的自給封閉與國家壟斷的鐵幕,它阻斷了市場流通和私有激化,維持了村社的“自然經濟”,讓社會如靜止的池塘,唯有外部洪水般的資本主義才能沖破——但這沖破往往以殖民掠奪為代價,如英國在印度的土地私有化雖打破mir村社,卻引發饑荒與社會解體。

中國當代,正是這一模式的詭異覆活與“中國墻”的現代回響。改革開放以來,土地“集體所有”名義下,國家通過征地、補貼與市場操控,繼續扮演“國君”角色:農民的“小塊土地”如村社殘影,提供廉價糧食與勞動力;城市化進程中,數億畝農田被低價征收,轉化為房地產與工業區,價值暴增卻無一文歸於原主。李小加所言的“50萬億土地掠奪”,正是亞細亞模式的現代變奏——國家非但未消滅農民,反倒通過“依附資本主義”永續他們的存在。

2025年“一號文件”雖推進“房地一體”宅基地確權,卻明確“不允許城鎮居民購買農房、宅基地”,並禁止退休幹部占地建房,這兩條“底線”非但未釋放市場活力,反而強化了集體產權的壟斷壁壘,進一步剝奪農民財產流通權。當前的土地政策,如二輪延包試點擴大至更多省份,進一步築牢了這堵“中國墻”:集體產權壟斷土地流通,戶籍制度分割城鄉,農民的“小塊土地”雖名義承包,卻無私有轉讓權,永陷貢賦式的“停滯”——糧食價格被壓低以補貼工業,征地補償微薄以喂養城市擴張,農村高生育率制造“過剩人口”以填充廉價勞動力池。

今年初出台的城鎮幹部不能到農村購買宅基地和房屋的規定,貌似保護農民利益,實質是侵犯農民的財產權,使真正屬於農民財產的房屋和宅基地得不到市場流通,進一步固化了這種分化——這與印度後殖民土地改革的失敗相類,集體遺產法阻滯市場,致使農民貧困循環,而韓國1960年代的私有化土改則釋放了農村活力,推動了“漢江奇跡”。

在微觀層面,這種政策加劇了基層權力較量:村幹部以“穩定”為名,操控延包和補貼分配,通過話語(如“鄉村振興”敘事)規訓農民主體,農民在日常博弈中節節敗退,拋荒土地成無聲抗議,卻無力改變權力不對等的局面。最新研究顯示,這種“三權分置”改革雖旨在分離所有權、承包權和經營權,卻因集體所有制的剛性框架,導致女性農民在土地流動中更易邊緣化,凸顯性別分化的深層不公。

萊曼與馬克思的理論交匯,共同照亮了中國農民困境的本質:從歷史“停滯”到現代“分化”,國家壟斷土地產權阻斷了私有激化與資本積累,農民剩余價值先被攫取為“發展紅利”,再流向全球資本鏈條。結果是農村高生育率制造“過剩人口”,為城市低成本勞動力池添磚加瓦;糧食價格被壓至120元一擔的荒謬水平,確保工業“繁榮”建立在農民的饑餓之上。從馬克思主義農政理論看,農民分化是土地權益缺失的必然:無私有土地,農民無法積累資本,城鄉關系永為剝削鏈條,土地改革若不觸及產權核心,就只是國家對農村的資源再分配。

應用於現代中國,這一模式解釋了集體土地如何維持“停滯”:國家通過戶籍和征地,永續村社式控制,阻斷私有激化,當前的土地政策不過是“中國墻”的新磚石,偽裝成“共同富裕”的幌子,卻永鎖農民於貢賦的牢籠。西方批判者常覆活“東方專制”陳詞濫調,忽略中國式現代化中工人-農民聯盟的革命潛力,但現實數據警示:2025年集體經營性建設用地入市雖有序推進,卻因權益保護機制缺失,難以逆轉基層糾紛的激增。

顯而易見,只有打破這一“亞細亞幽靈”,賦予農民真正私有權,方能從根本上重塑農村活力,避免全球南方農村的永恒泥沼——否則,改革將永陷於“集體產權”的偽社會主義幻影,延續剝削的鐵律。

四、超躍中國墻,私有化的出路

亞歷西斯·德·托克維爾在《舊制度與大革命》中,以犀利的筆觸剖析了法國舊制度下農民的悲劇命運。他將農民描繪為社會中的“孤島”——被貴族和資產階級徹底隔離,扔置於國民整體之外。這種隔離並非偶然,而是制度精心設計的牢籠:農民雖名義上擁有土地,卻飽受苛捐雜稅的壓榨,無法組織集體力量約束政府,亦無力自助。結果,這種孤立滋生了保守與依附的心理機制,農民轉而支持專制以求庇護,卻在無意中為大革命的烈焰積聚燃料。

托克維爾尖銳指出,這種狀態讓農民如散沙般散落,無法凝聚成一股變革力量,最終陷入自保的狹隘循環中。政策制定者自以為通過“維穩”維持秩序,實則在鑄造火藥桶,卻愚昧地視而不見,仿佛一頭在雷暴前昂首鳴叫的公雞,沈醉於自鳴得意的幻覺。這一剖析,不僅是歷史診斷,更是制度邏輯的永恒警示。它揭示了專制如何通過人為隔離,剝奪弱勢群體的能動性,將他們塑造成順從的附庸。

中國農民的處境,與托克維爾筆下的法國舊農民何其相似,卻更添一層當代的荒謬與殘酷。戶籍制度如一道無形的“中國墻”,將億萬農民釘死在鄉村,禁止自由流動卻強迫他們輸出廉價勞動力。“留守兒童”與“空心村”便是這一孤立的極端寫照:男性外出打工,女性與老人勉強維系殘破家園,家庭紐帶碎裂成原子化的情感荒漠。托克維爾警告,這種“各部分之間再也組織不起什麽力量”的狀態,正是革命前夜的征兆;在當代中國,它卻被扭曲為穩定的“福音”——農民的保守,確保了國家對鄉村的絕對控制。

更令人痛心的,是這種孤立已內化成文化恥辱。城市中產以“土氣”或“農民工”為侮蔑的標簽,強化了農民的自卑循環,國家則借此維持“巴黎已成為法國本身”的幻覺:北京、上海的摩天大樓築於農民的血汗磚石之上,卻將他們貶為一種“羞辱性形容詞”。響應“率先繳納糧食”的獎狀,不過是這種依附的象征——農民以一條廉價毛巾為餌,自願獻祭剩余價值,換取虛幻的“光榮”。

政策制定者們高呼“保護農民”,卻在實則羞辱他們:表面上築墻“免於城市污染”,實則將他們隔離成活化石般的存在,既不能融入都市的脈動,又無法在鄉村重獲生機。這種“戰略性孤立”摧毀了家庭結構——留守兒童如野草般在情感荒漠中生長,心理創傷代代相傳——更釀成社會定時炸彈:2.9億農民工在城市邊緣遊蕩,無根無據,隨時可能點燃積蓄已久的怨恨火種。

托克維爾會嘲笑這種自欺欺人的政策設計:它自以為在築墻防亂,實則在墻內培養了無數“隱形革命者”——那些在工地揮汗如雨的農民,表面順從,內心卻如法國舊農民般積蓄著無聲的憤怒。當局美其名曰“精準扶貧”,卻用微薄補貼糊弄過去,仿佛扔幾粒米給饑餓的獅子,就能永保太平。這不是智慧,而是智商稅的巔峰:政策如一頭笨拙的象,在瓷器店里大步亂撞,還自誇“穩如泰山”。更尖銳地說,這種“保護”實為赤裸裸的羞辱——它將農民貶為可犧牲的“勞動力倉庫”,命令他們“乖乖待著,生兒育女,輸出廉價血汗就好!”層層審批的土地流轉枷鎖,更是這一羞辱的制度化體現:表面上“鄉村振興”,實則堵死農民的出路,強化他們的依附地位,將鄉村永鎖在停滯的牢籠中。

城鄉二元戶籍制度,正是這一孤立的制度化體現。它分割勞動力市場,導致農村居民在城市遭受社會保障缺失和系統性歧視,城鄉聯系斷裂,代際職業流動率低至停滯,公共資源配置徹底失衡。在托克維爾框架下,這種分割源於土地與身份的脫鉤:戶籍將農民永釘“鄉村孤島”,強化保守依附,阻斷社會整合。在社會互構論視角下,這種孤立源於農民與土地關系的斷裂:土地本應作為身份錨點,維系社會網絡,但集體產權下,它成了流動的枷鎖,農民階層認同從“耕者”異化為“他者”,在自我與他者互構中永陷邊緣。這與拉美“依附理論”中農民的邊緣化相呼應,國際經驗顯示:孤立農村往往釀成社會動蕩,如墨西哥的薩帕塔起義源於土地不公。

諸如此類,糧食低價與拋荒的微觀較量,更是權力在鄉村的隱形戰場。農民無力影響市場定價,村級權力卻能左右執行,通過人口流動控制生產“理性農民”形象。在基層博弈中,弱勢一方只能以棄田抗爭,卻換來更深的貧困陷阱。國家通過戶籍和生育政策,管理農村人口作為“勞動力儲備”,高生育率被規訓為“集體貢獻”,卻制造過剩人口,拋荒土地成不可避免的副產品——農民身體與土地的“優化”名義下,實際是人口的低效再生產。

中國的一孩政策在農村的實施,便是典型案例:通過罰款、強制絕育和宣傳話語,它規訓農村女性身體為國家人口控制服務,導致性別失衡和社會創傷,強化了鄉村的“人口管理”網絡,卻加劇了留守兒童與空心村問題。國際如印度鄉村的“綠色革命”失敗,也源於類似忽略基層生態,強推化肥與種子控制農民身體與土地,導致土壤退化和債務陷阱。

政策制定者們自詡“保護”,卻在這些微觀戰場上施加更深刻的羞辱:他們將農民的身體與土地視為可任意操控的資源,表面上以“集體利益”為幌子,實則通過罰款和強制措施,剝奪農民的自主權,將鄉村女性貶為生育機器,將土地貶為國家倉庫。這種“管理”非但未帶來繁榮,反倒制造了代際創傷和社會斷裂,暴露了政策的偽善本質——它不是守護,而是對弱勢者的系統性淩辱。

萊曼、馬克思與托克維爾的視角交織,揭示了中國農民的終極悲劇:他們非歷史遺跡,而是資本主義全球化的祭品。在“第三世界”外圍,國家功能主義地永續農民貧困——高生育、低福利,確保廉價勞動再生產;亞細亞專制則提供合法性,孤立心理則封死反抗之路。批評至此,已非道德義憤,而是結構診斷:中國經濟“奇跡”非進步,乃是農民屍骸堆砌的龐氏騙局。補償欠債?李小加的呼籲雖善,卻忽略了本質——唯有砸碎亞細亞枷鎖,推動土地私有化,農民方能從形容詞覆蘇為主體。

土地私有化的必要性顯而易見:它賦予農民恒產,激發恒心,讓土地從集體壟斷中解放為市場流通的資產,農民可自由買賣、抵押、轉讓,推動規模經營和農業現代化。在當前碎片化土地(如家庭零星三塊田)和征地掠奪頻仍的現實下,其迫切性更如火燎:城鄉二元分割已致2.9億農民工在城市邊緣遊蕩,無財產保障,農村空心化加劇社會不穩;私有化可解除進城後顧之憂,促進城鎮化率躍升,分享發展紅利,避免貧富兩極。只有通過私有化,打破亞細亞模式的“停滯”詛咒與那堵“中國墻”的幽靈,農民才能從貢賦奴隸轉為市場主體,注入私有激化,推動社會從專制村社向現代轉型。

首先,從經濟邏輯而言,私有化逆轉拋荒趨勢:國際數據顯示,私有土地國家如巴西農場主平均產量高於集體農場,中國若私有化,可將拋荒地轉化為高效生產區,糧食自給率躍升。通過土地轉讓,小農規模問題可緩解,農村集體建設土地市場化已證明能提升創業活力、基礎設施和市場需求。

其次,從社會公平角度,它打破微觀權力規訓:生育與流動控制,將因私有財產保障而瓦解,農民不再是“過剩人口”,而是市場主體,減少留守兒童問題,城鄉融合加速。

第三,從政治穩定視角,阿西莫格魯和羅賓遜在《國家為什麽失敗》中,提供了一個深刻而具洞見的框架,剖析了制度類型對國家命運的決定性影響。他們將制度區分為“攫取性制度”(extractive institutions)和“包容性制度”(inclusive institutions)。攫取性制度雖能短期攫取資源以推動增長,卻因精英壟斷而抑制創新,釀成長期不穩:精英階層通過操控資源(如集體土地所有權)攫取租金,阻斷大眾參與,導致社會分化加劇,最終引發動蕩。

中國集體土地制度,正是這一攫取性邏輯的典型體現——表面上“集體所有”以保護農民,實則賦予地方政府和精英無限掠奪權,農民僅剩使用權,卻無決策權。這種制度不僅強化了戶籍的隔離墻,還通過土地流轉的審批枷鎖,將農民永鎖在依附循環中,類似於書中描述的殖民地拉美:西班牙精英壟斷土地,農民淪為勞役,短期繁榮掩蓋了深層腐朽,最終崩塌為社會危機。

相反,包容性制度通過私有化釋放大眾潛力,如韓國20世紀中葉的土地改革:它將土地從精英壟斷中解放,賦予農民產權,激發了農業創新和工業轉型,避免了潛在動蕩,推動了“漢江奇跡”。這一洞見深刻在於,它揭示了私有化非單純經濟工具,而是政治杠桿:它瓦解精英的租金尋求,刺激投資與創新,改善農村生計,避免土地保有系統阻礙結構調整。在中國語境下,私有化能保護農民利益,打破“貌似保護實則羞辱”的政策循環——不再是微薄補貼的施舍,而是產權賦權的解放,讓農民從權力邊緣重獲主體性,注入社會活力,避免攫取性制度的“停滯陷阱”。

國際視野下,這不僅是中國的救贖,更是全球南方農村的燈塔:越南的漸進私有化已釋放農業潛力,泰國土地市場化則鑄就了繁榮鄉村。否則,歷史循環將永無止境,東方專制的幽靈將吞噬“共同富裕”的幻夢,直至整個“繁榮”在農村的饑荒中崩塌。微觀權力的不公,如糧食低價下的拋荒博弈,將繼續蠶食基層活力,唯有私有化,方能重塑公平,讓農民從權力邊緣重獲主體性。

|

|